Fenster in die Zukunft

23.01.2025, 10:41 Uhr — Erstveröffentlichung (aktuell)

Klimatologische Einordnung des Jahres 2024 in Sachsen

Das Jahr 2024 war geprägt von großen Gegensätzen. Extrem zu trockene und viel zu nasse Monate folgten direkt aufeinander. Den extremsten Wetterumschwung gab es im April. Er startete sommerlich mit Temperaturen teils um die 25 Grad und mündete in der zweiten Hälfte in einem außergewöhnlichen Spätfrostereignis, das insbesondere im Obst- und Weinbau zu massiven Schäden bis hin zum Totalausfall führte. Das stellt Landnutzer und die Gesellschaft gleichermaßen vor große Herausforderungen. Sie müssen sich künftig auf eine weiter steigende Variabilität der Witterung einstellen und an die Folgen des Klimawandels anpassen.

Dieses Fazit zogen das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) und der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute beim 13. Pressegespräch »Wetter trifft auf Klima« in Dresden. Vorgestellt wurde, wie sich die Witterung 2024 im Vergleich zur Klimareferenzperiode 1961-1990 klimatologisch einordnen lässt und welche Auswirkungen die von starken Gegensätzen geprägte Witterung auf Umwelt, Land- und Forstwirtschaft hat.

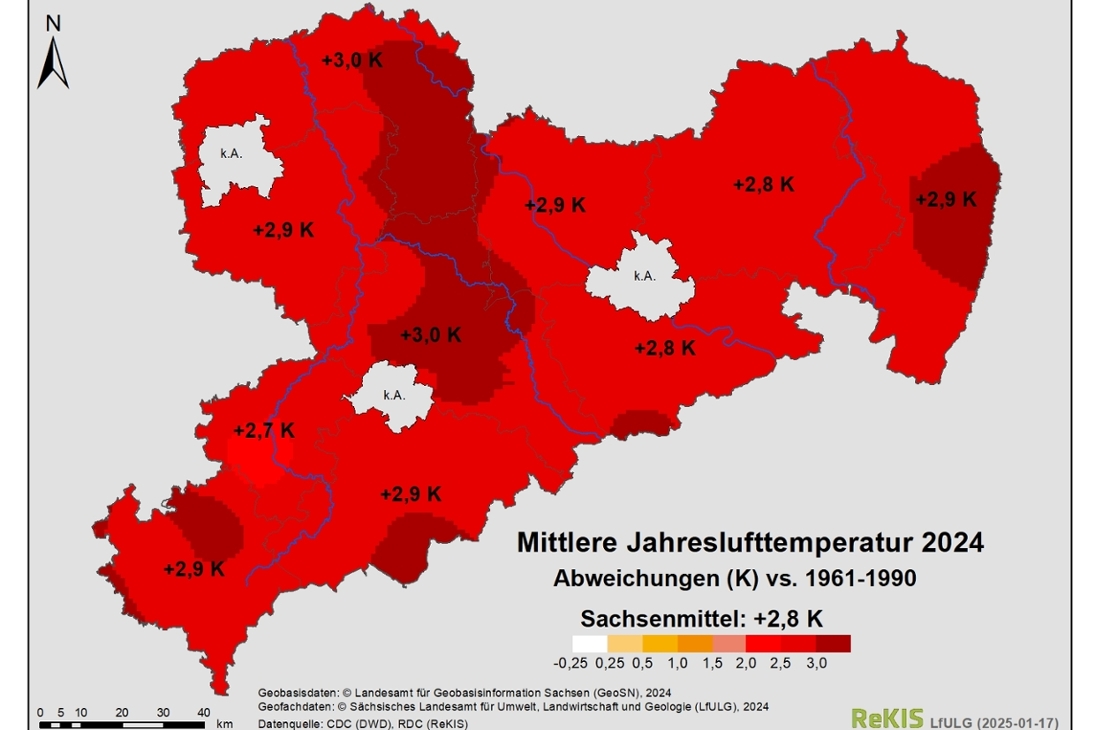

Danach war das Jahr 2024 mit +2,8 Grad das wärmste seit Beginn der Wetterauf-zeichnungen 1881 in Sachsen und wurde als »extrem zu warm« eingestuft. Der Er-wärmungstrend setzt sich damit nicht nur fort, sondern nahm noch einmal deutlich an Fahrt auf im Vergleich zu den letzten beiden wärmsten Jahren 2023 (+2,3 Grad) und 2022 (+2,1 Grad). Zudem waren mit Ausnahme der Monate Januar und November alle Monate mindestens »zu warm«, wobei die Monate Februar, März, Mai und August »extrem zu warm« waren. Besonders heraus stechen der Februar und der März, die mit +6,7 Grad beziehungsweise +4,1 Grad als die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in die Statistik eingehen. Besonders markant war der April, der mit mehreren Sommertagen (Lufttemperatur ≥ 25 °C) startete und in der zweiten Aprilhälfte einen außergewöhnlich starken Temperatursturz erfuhr mit dem Höhepunkt der Frostnacht vom 22. auf den 23. April 2024 mit erheblichen Schäden im Obst- und Weinbau.

Die Anzahl der Sonnenstunden ist im Vergleich zur Referenzperiode um 20 Prozent angestiegen, sodass das Jahr 2024 als »viel zu sonnenreich« eingestuft worden ist. Mit einem Plus von 24 Prozent war der Sommer »extrem zu sonnenreich«. Interessanterweise war auch die Anzahl der Sonnenstunden im regenreichen September 29 Prozent höher als im Referenzzeitraum 1961-1990.

Beim Jahresniederschlag wurde ein geringer Überschuss mit +1 Prozent registriert. Deutlich verändert hat sich die innerjährliche Verteilung des Niederschlags, die zunehmend ungleichmäßiger wird. So resultiert der leichte Niederschlagsüberschuss 2024 zu einem großen Teil aus Starkregenereignissen, einerseits aus flächigem Dauerregen und andererseits aus konvektivem Starkregen. Die höchsten Monatsniederschläge mit einem Überschuss von 117 Prozent traten im September auf, der als »extrem zu nie-derschlagsreich« eingestuft wurde. In die andere Richtung schlägt der März aus mit einem Niederschlagsdefizit von 61 Prozent, der damit »extrem zu niederschlagsarm« war.

Trotz des ausgeglichenen Niederschlags 2024 weist die klimatische Wasserbilanz (Niederschlag minus Verdunstung) in Sachsen gegenüber der Klimareferenzperiode 1961-1990 ein Bilanzdefizit von 105 Litern pro Quadratmeter aus. Dieses Defizit resultiert ausschließlich aus der auf mittlerweile +23 Prozent gestiegenen potentiellen Verdunstung. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 lag der Verdunstungsüberschuss bei 11 Prozent. Dieser Effekt wird maßgeblich durch das weiterhin steigende Temperaturniveau sowie durch die Zunahme der Sonnenstunden (Globalstrahlung) verursacht.

Aus atmosphärischer Sicht ist festzustellen, dass sich die im Jahr 2023 vorübergehend eingestellte Entlastung der seit mindestens 2018 sichtbaren Trockenphase im Jahr 2024 nicht weiter fortgesetzt hat. Durch die hohen Verdunstungsraten und das damit einhergehende unterdurchschnittliche potenzielle Wasserdargebot ist zudem nicht davon auszugehen, dass sich die hydrologische Trockenheit, gekennzeichnet durch niedrige Grundwasserstände, sehr bald erholen kann. Maßgeblich hierfür wird der Witte-rungsverlauf der nächsten Jahre sein.

Aus Sicht des Bodenwasserhalts ist die Winterperiode 2023/24 als übermäßig feucht einzustufen, während die Vegetationsperiode 2024 von einem erheblichen Verduns-tungsanspruch geprägt war. Unter leichten Böden (Sand), wie sie in Nordsachsen ver-breitet vorkommen, und mittleren Böden (Sand-Löß) im Löß-Hügelland, das sich mä-andrierend von West- nach Ostsachsen erstreckt, waren die beobachteten Sickerwas-sermengen überdurchschnittlich, teilweise außergewöhnlich. Hingegen wurde unter den schweren Böden des Löß-Hügellands und teilweise auch im Mittelgebirge in den vergangenen Jahren teilweise eine anhaltende, mehrjährige Sickerlosigkeit beobachtet. Das Bodenwasserspeicherdefizit konnte auch 2024 nicht vollständig aufgefüllt werden und bewegt sich auf einem Niveau, bei dem auch ein überdurchschnittlich nasser Winter nicht ausreicht, um den Speicher aufzufüllen.

Von extrem niedrigen Grundwasserständen im Oktober 2023 ausgehend, führten übernormale Niederschläge von November 2023 bis Februar 2024 bei einem gleichzeitig hohen Temperaturniveau zu einer frühen und rasanten Auffüllung des Grundwassers. Im Sommer drehte sich das Blatt und die Grundwasserstände gingen rasant zurück. Im Jahresmittel lag der Grundwasserstand knapp unter dem mehrjährigen Mittelwert, sodass sich die 2014 beginnende, ungewöhnlich lange Phase ohne nachhaltige Erholung des mittleren Grundwasserstands in Sachsen fortsetzt. Das Grundwasser hat ein langes Gedächtnis: in den letzten zehn Jahren dominierten sehr warme Winterhalbjahre mit wenig Schneerücklage und einem hohen Regenanteil im Niederschlag sowie unternormale Niederschläge insgesamt in dieser Periode bei einem weiter angestiegenen Verdunstungsanspruch der Atmosphäre, auch »Durst der Atmosphäre« genannt.

In den Flüssen und Bächen wechselten sich Niedrigwasser und Hochwasser ab, was die Gegensätze des Jahres 2024 untermauert. Mit dem Winterhochwasser im Dezember 2023/Januar 2024 war zum ersten Mal seit 2013 ein überregionales Hochwasser zu verzeichnen. Vom Frühjahr bis in den Spätsommer war das Abflussjahr teilweise von Niedrigwasser geprägt. Im September wurde Sachsen, insbesondere im Elbestrom, erneut von einem Hochwasser heimgesucht, das vor allem durch die Starkniederniederschläge im tschechischen Einzugsgebiet von Moldau und Elbe ausgelöst wurde. Das Vb-Tief über Polen, Tschechien und Österreich streifte Sachsen nur am Rande, sodass eine Hochwasserkatastrophe wie an der Oder ausblieb. Dennoch wurden im Elbestrom und in der Lausitzer Neiße Wasserstände im Bereich der Alarmstufe 3 erreicht. Sowohl beim Winterhochwasser 2023/2024 als auch bei sommerlichen Ereignissen konnten die von der Landestalsperrenverwaltung Sachsen als Mehrzweckspeicher betriebenen Stauanlagen, dort wo möglich, die Hochwasserdurchflüsse signifikant reduzieren.

In der Wald- und Forstwirtschaft setzt nach wie vor keine nachhaltige Entspannung ein. Trotz günstiger Niederschlagsbedingungen 2024 sind lokal nur minimale Verbesserungen der mittleren Kronenverlichtung auszumachen, sodass sie in allen Regionen auf einem hohen Niveau verbleibt. Die kritische Vitalitätsentwicklung der Eichen ist vor allem durch den Witterungsverlauf bedingt. Das Spätfrostereignis im April führte zu massiven Schäden an den frisch entfalteten Blättern. Der Mehltaubefall nach erneutem Blattaustrieb verstärkte die kritische Situation der Eichen. Auch der Anteil deutlich geschädigter Buchen ist im Vergleich zum Vorjahr um knapp zehn Prozent auf 37 Prozent gestiegen.

In der Landwirtschaft führten die überdurchschnittlich milden Temperaturen aller Jah-reszeiten und die Schwankungen in den Niederschlagsmengen (mit Starkniederschlägen) zu schwankenden Bodenwasservorräten und damit regional zu unterschiedlichen Anbaubedingungen. Die extremen Wetterbedingungen sowie eine starke Krankheitsbe-lastung führten zu einer sehr differenzierten Ertragslage in allen Kulturen, wobei Win-tergetreide durch den Pilzbefall besonders betroffen war. Trotz regionaler Unterschiede lagen die Erträge für den Winterweizen und den Körnermais leicht über dem langjährigen Mittel, während Wintergerste, Winterraps und Silomais deutlich unter dem Mittel blieben. Die hohen Temperaturen in Nordsachsen im Frühjahr und Sommer 2024 wirkten sich in der Milchviehhaltung noch stärker negativ auf die Fruchtbarkeit der Tiere aus als in den Vorjahren.

Im Obst- und Weinbau verursachten Spätfröste, vor allem in der Nacht vom 22. auf den 23. April, massive Frostschäden. Im Weinbau wird für das Jahr 2024 die seit Jahrzehnten geringste Erntemenge erwartet: ca. 8.500 Hektoliter. Die Qualität des Jahrgangs wird als gut bis sehr gut eingeschätzt. Aufgrund einer schnell voranschreitenden Reife der Trauben, angetrieben durch hohe Temperaturen, begann die Weinlese bereits Anfang September und damit deutlich früher als ursprünglich – bedingt durch die Spätfrostschäden – angenommen. Mit einer geschätzten Menge von 4.096 Tonnen wird bei Äpfeln die schlechteste Ernte seit Jahrzehnten erwartet. Der Beginn der Apfelblüte fiel 2024 auf den 7. April und war damit der früheste seit dem Beginn der Aufzeichnung am Standort Dresden-Pillnitz vor 32 Jahren. Im Gemüsebau werden bei Erbsen infolge der hohen Temperaturen eher unterdurchschnittliche Erträge erwartet. Auch die Bohnen litten unter den Hitzetagen des Sommers, sodass die Erträge weniger gut ausfallen werden. Gute Erträge hingegen sind bei den Zwiebeln zu erwarten.

Auch die Natur bekommt die Klimaveränderungen zu spüren. Tier- und Pflanzenarten können sich unterschiedlich gut an veränderte klimatische Bedingungen anpassen. Profiteure sind manche wärmeliebenden Arten wie der Wiedehopf (Upupa epops). Die Bestandszunahme ist neben der Verfügbarkeit geeigneter Habitate mit hoher Wahr-scheinlichkeit auch auf die steigenden mittleren Temperaturen und die trockene Witterung während der Brutzeit zurückzuführen. Bei zahlreichen Arten ist zudem eine Veränderung der Phänologie festzustellen. Dazu gehören ein früherer Blühbeginn, der zeitigere Blattaustrieb und eine eher einsetzende Fruchtreife bei Pflanzen. Auch bei manchen Vogelarten lassen sich bereits eine zeitigere Rückkehr aus den Winterquartieren, ein früherer Brutbeginn und verlängerte Brutperioden beobachten. So kehren beispielsweise die Mönchsgrasmücke oder die Mehlschwalbe im sächsischen Vogtland heute deutlich früher zurück als noch vor wenigen Jahrzehnten.

Die Luftqualität nahm im Jahr 2024 gegenüber 2023 hinsichtlich vieler Luftschadstoffe wieder ab. So führten Inversionswetterlagen und die Saharastaubepisode über Ostern flächendeckend zu höheren Feinstaub-Jahresmittelwerten und zu einer Erhöhung der PM10-Überschreitungstage im Vergleich zu 2023. Der abnehmende Trend der Stick-stoffdioxidkonzentrationen setzte sich im Vergleich zu den Vorjahren nur noch an den verkehrsbeeinflussten Stationen fort. Die Ozonbelastung 2024 blieb in Sachsen, trotz eines ungewöhnlich frühen Anstiegs im April, moderat. Die Jahresmittelwerte lagen an allen Messstationen unter den Vorjahreswerten. Die gesetzlichen Zielwerte, sowohl zum Schutz der Gesundheit als auch zum Schutz der Vegetation, wurden 2024 sicher eingehalten.